9月,在贵阳国际人才城,一场关于质量提升的盛会——贵阳高新区2024年度企业质量提升项目总结交流会如期举行。30余家企业代表齐聚一堂,系统回顾了过去一年全区质量提升工作的实施路径与显著成效,共同聆听项目成果、交流先进经验,展望下一步质量强区建设方向。

贵阳高新区一角。

这次交流会只是贵阳高新区持续推进质量强区建设的一个缩影。近年来,贵阳高新区紧紧围绕“政府主导、专家指导、企业参与”的工作机制,以项目化方式推进质量提升行动,“选苗”、“育苗”、树立典型和提供良好发展环境等多措并举,推动区域质量工作不断迈上新台阶。

精准选苗

引导企业良性发展

在贵阳高新区产业发展局,工作人员正在仔细审核申报2025年专精特新中小企业的材料。这不是一次普通的申报审核,而是贵阳高新区“选苗”工作的重要环节。

梯度培育,层层筛选。贵阳高新区把企业培育作为高质量发展的重中之重,加强优质中小企业梯度培育的“选种”工作。通过建立“专精特新”培育库、开展精准培育和服务、鼓励企业加大研发投入、优化营商环境等一系列培育措施,引导更多中小企业积极走专业化、精细化、特色化、创新化的发展道路。

今年8月,贵州省工业和信息化厅公布了2025年创新型中小企业(第一批)认定名单,全省共有279家企业获得这一重要认定,贵阳高新区12家企业成功入选。而在2025年贵州省专精特新中小企业(第一批)名单中,贵阳高新区4家企业入选,展现出区域创新活力的持续提升和产业转型升级的良好态势。

精准识别,分类培育。贵阳高新区围绕“三圈”“两主一特一软”产业发展布局,筛选出质量管理提升意愿强、攻坚克难和降本增效潜力大的企业进行重点培育。2024年,重点支持了四家企业在产品质量攻关、工艺优化、平台建设等方面的实际需求,取得了良好的经济与社会效益。

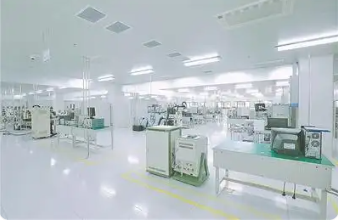

贵州振华风光半导体股份有限公司厂房。

贵州振华风光半导体股份有限公司就是被选中的“好苗子”之一。该公司通过实施“塑封分层不良率降低项目”,不良率由2.0%降至0.33%,远低于预设指标,并培养多名六西格玛黑带人才。这样的成效得益于贵阳高新区精准的“选苗”眼光和支持政策。

数据驱动,科学“选苗”。2023年,贵阳高新区成功上线了“贵阳高新区企业创新积分管理平台(2.0)”,建立创新积分的数据共享机制,通过量化指标评估企业创新能力和发展潜力,为“选苗”工作提供科学依据。这套系统不仅帮助企业用创新积分兑换相应贷款数额,还成为贵阳高新区识别优质企业的重要工具。

精心育苗

提供充足“阳光雨露”

选好苗只是第一步,如何“育苗”更为关键。贵阳高新区通过政策扶持、金融支持和技术服务等多维度举措,为企业成长提供充足的“阳光雨露”。

政策滋养,精准滴灌。贵阳高新区连续7年以项目化方式开展质量提升行动,累计为36家(家次)企业的36个质量提升项目诊断出254个质量管理问题,提出283项改进建议,降低企业成本近3000万元,提升经济效益近9000万元,覆盖工业产品质量、数字化转型、实验室能力等多维度,形成“发现问题-精准施策-标杆引领-全链推广”的良性循环。

在2024年的质量提升项目中,贵阳高新区组织专家开展多轮“一对一”的问题诊断和专题辅导,先后两次召开项目工作推进会,走进企业现场进行了跟踪指导和绩效分析,从质量工具应用、项目目标调整、原因分析及对策制定、团队成员分工等方面制定问题清单、提出改进建议,确保所有项目均超额完成预期目标。

技术赋能,提质增效。贵阳高新区构建了“产学研用”一体化创新体系,与中南大学、香港中文大学(深圳)签署合作协议,落地中南研究院、香港中文大学(深圳)新医学发展研究院西南分院等新型研发机构,推动企业关键技术攻关。

贵州汉方药业有限公司是技术赋能的受益者。2016年落地贵阳高新区后,该企业搭乘“大数据”的东风,借助数字化改造,建设了“大数据+智能制造”生产基地,采用全自动化生产线和智能管理系统优化生产流程,实现了传统药企向现代化智能药企升级的跨越式发展。

“这些先进的制药工艺路线、定制化设施设备和数字化品控管理体系,在保留传统核心制药技艺的同时,解决了中药制造过程中多成分、多参数、复杂体系控制等难题。”贵州汉方药业技术中心副总经理蒋露说。

技术赋能带来的成果在市场端持续显现。贵州汉方药业有限公司生产的芪胶升白胶囊、黄芪颗粒、日舒安洗液等“拳头产品”,不仅在品质上得到提升,同比产量也明显增加。其中,芪胶升白胶囊2022年年销售收入已超2亿元,日舒安洗液2024年年销售收入达3000万元,效益得到显著提升。

优化环境

厚植创新发展沃土

良好的发展环境是企业成长的必要条件。贵阳高新区通过打造共享平台、优化营商环境和构建产业生态等多种手段,为企业提供最适合发展的沃土。

今年6月底,联安(贵州)共享服务有限公司与贵州生益精密五金有限公司正式签署设备维保服务协议。“现在,通过联安公司的共享服务,从报修到上门最快只要1小时,维保成本降低约三分之一。”贵州生益精密五金有限公司总经理龙国清对园区提供的共享服务赞不绝口。

生益精密作为一家专业从事高精度零部件生产的企业,对设备维护有着极高的要求。“我们生产的零件尺寸最小达到0.2毫米,设备误差必须控制在万分之四以内。”龙国清说,过去,精密设备维护需要联系不同厂商,不仅周期长、成本高,还经常因供应商响应不及时导致生产中断。

联安公司作为贵阳高新区机电维护共享中心的运营主体,采用“共享电工”“共享维修工”的创新模式,为企业降本增效。目前,联安公司已与航飞公司、生益精密等10余家企业签约,服务设备超过800台,年内有望突破千台大关。这种规模化服务模式正在园区内形成显著的集群效应。

效率提升的背后,是生产稳定性的显著增强。今年上半年,生益精密已完成600多万元产值,预计全年实现1200万元的经营目标。

产业生态,协同发展。贵阳高新区在推进先进制造业生态化布局过程中,始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,聚焦生产要素聚配,以产业需求为牵引,采用“一平台N中心”模式,已建成表面处理、精密加工、机电维护等5个产业共享服务中心。这些中心通过整合优质资源,为区内企业提供“一站式”服务,有效提升了园区源头供给、资源配置和产业协同能力。

从“选苗”到“育苗”,从培育典型到优化环境,贵阳高新区已经形成了一套完整的企业质量提升体系。通过多年的持续努力,贵阳高新区质量工作取得了显著成效:一批典型质量提升项目积累了宝贵实践经验,更多企业增强了质量意识、应用了先进方法、实现了效益提升。

质量强区建设是一场长跑。下一步,贵阳高新区将以更加开放的姿态、更加创新的思维、更加务实的举措,持续推动质量工作迈上新台阶,为区域经济高质量发展奠定坚实基础,在新征程上谱写更加辉煌的篇章。

记者 杨婷/文 贵阳高新区融媒体中心/图